Формулы для расчёта теплопотерь дома

Содержание:

- Как лучше снизить потери тепла в своём жилье?

- Теплопотери через ограждающие конструкции

- Расчет потерь тепла

- Расчет теплопотерь

- Месторасположение окон и потери тепла через них

- Расчет затрат на отопление

- Способы оценки теплопотерь дома

- Инфильтрация воздуха или вентиляция зданий

- Этапы расчета

- Более точная формула расчета

- Дифференцированные схемы расчёта

- Расчет теплопотерь дома — считаем сами правильно!

Как лучше снизить потери тепла в своём жилье?

Как правило, после профессиональной тепловизионной съемки и обработки результатов составляется отчет, в котором детально описываются выявленные недостатки и даются рекомендации, реализация которых обеспечивает максимальное снижение теплопотерь или их полное устранение.

Практический опыт показывает, что добиться уменьшения потери тепла можно, если выполнить следующие мероприятия:

- Утеплить фундамент, стены и крышу. Создание дополнительного теплоизоляционного барьера является эффективным способом улучшения температурного режима в комнатах.

- Установить современные многокамерные стеклопакеты или заменить уплотнитель и фурнитуру в старых окнах.

- Провести обустройство системы «теплый пол», которая обеспечивает эффективный нагрев используемого пространства в помещении.

- Установить за радиатором экран из фольги, который будет отражать и направлять тепло в комнату.

- Загерметизировать щели и трещины в стенах герметиком на основе полиуретана.

Если нет возможности провести тотальное утепление, то тогда стоит использовать простые способы с минимальными затратами, направленные на заделку швов и трещин, а также держать окна и двери плотно закрытыми, проводить проветривание не один раз в течение часа, а несколько раз по 10-15 минут.

Теплопотери через ограждающие конструкции

Приведу пример расчета для внешних стен двухэтажного дома.

| 1) Вычисляем сопротивление теплопередаче стены, деля толщину материала на его коэффициент теплопроводности. Например, если стена построена из тёплой керамики толщиной 0,5 м с коэффициентом теплопроводности 0,16 Вт/(м×°C), то делим 0,5 на 0,16: 0,5 м / 0,16 Вт/(м×°C) = 3,125 м2×°C/Вт

Коэффициенты теплопроводности строительных материалов можно взять здесь. |

| 2) Вычисляем общую площадь внешних стен. Приведу упрощённый пример квадратного дома: (10 м ширина × 7 м высота × 4 стороны ) — (16 окон × 2,5 м2) = 280 м2 — 40 м2 = 240 м2 |

| 3) Делим единицу на сопротивление теплопередаче, тем самым получая теплопотери с одного квадратного метра стены на один градус разницы температуры. 1 / 3,125 м2×°C/Вт = 0,32 Вт / м2×°C |

| 4) Cчитаем теплопотери стен. Умножаем теплопотери с одного квадратного метра стены на площадь стен и на разницу температур внутри дома и снаружи. Например, если внутри +25°C, а снаружи –15°C, то разница 40°C. 0,32 Вт / м2×°C × 240 м2 × 40 °C = 3072 Вт

Вот это число и является теплопотерей стен. Измеряется теплопотеря в ваттах, т.е. это мощность теплопотери. |

| 5) В киловатт-часах удобнее понимать смысл теплопотерь. За 1 час через наши стены при разнице температур в 40°C уходит тепловой энергии: 3072 Вт × 1 ч = 3,072 кВт×ч

За 24 часа уходит энергии: 3072 Вт × 24 ч = 73,728 кВт×ч |

Понятное дело, что за время отопительного периода погода разная, т.е. разница температур всё время меняется. Поэтому, чтобы вычислить теплопотери за весь отопительный период, нужно в пункте 4 умножать на среднюю разницу температур за все дни отопительного периода. Например, за 7 месяцев отопительного периода средняя разница температур в помещении и на улице была 28 градусов, значит теплопотери через стены за эти 7 месяцев в киловатт-часах:

0,32 Вт / м2×°C × 240 м2 × 28 °C × 7 мес × 30 дней × 24 ч = 10838016 Вт×ч = 10838 кВт×ч

Число вполне «осязаемое». Например, если бы отопление было электрическое, то можно посчитать сколько бы ушло денег на отопление, умножив полученное число на стоимость кВт×ч. Можно посчитать сколько ушло денег на отопление газом, вычислив стоимость кВт×ч энергии от газового котла. Для этого нужно знать стоимость газа, теплоту сгорания газа и КПД котла.

Кстати, в последнем вычислении вместо средней разницы температур, количества месяцев и дней (но не часов, часы оставляем), можно было использовать градусо-сутки отопительного периода — ГСОП, некоторая информация про ГСОП здесь. Можно найти уже посчитанные ГСОП для разных городов России и перемножать теплопотери с одного квадратного метра на площадь стен, на эти ГСОП и на 24 часа, получив теплопотери в кВт*ч.

Аналогично стенам нужно посчитать значения теплопотерь для окон, входной двери, крыши, фундамента. Потом всё просуммировать и получится значение теплопотерь через все ограждающие конструкции. Для окон, кстати, не нужно будет узнавать толщину и теплопроводность, обычно уже есть готовое посчитанное производителем сопротивление теплопередаче стеклопакета. Для пола (в случае плитного фундамента) разница температур не будет слишком большой, грунт под домом не такой холодный, как наружный воздух.

Расчет потерь тепла

Для точного расчета теплопотерь потребуется подготовить исходные данные по конкретному объекту (объем, высота здания, его местоположение), а также нормативные документы, содержащие таблицы различных коэффициентов, показателей. Сначала рекомендуется рассчитать все составляющие формулы, записать данные, затем подставить данные формулы.

Основные формулы

Для расчета используется следующая формула:

Qот = а*V*qот *(tв — tнр)*(1 + Кир)*10-6 Гкал/час

- а – поправочный коэффициент, который учитывает разницу между температурой воздуха снаружи (улица) определенной местности и температурой -30оС, для которой обозначена характеристика qот;

- V – объем здания по внешнему периметру;

- qот — удельная характеристика отапливаемого помещения, которая обозначена при температуре снаружи -30оС;

- tв –температура воздуха внутри помещения;

- tнр –температура снаружи конкретного местоположения (местности), в котором расположено здание;

- Кир –коэффициент инфильтрации, определяемый тепловым, ветровым напором.

Из приведенных выше составляющих формулы к числу исходных данных относится объем помещения, поправочный коэффициент, удельную характеристику здания, расчетные температуры необходимо взять из документации, а коэффициент инфильтрации рассчитать по формуле:

273 + tнр

Кир = 10-2 √[2gL(1 — ————-) + wp2]

273 + tв

g – ускорение свободного падения земли (9,8 м/с2);

L – высота строения;

wp — обусловленная данным регионом скорость ветра отопительного периода.

Необходимая документация

Часть данных необходимо взять в нормативной документации, рекомендуется скачать эти документы или найти их онлайн:

Методика определения количества тепловой энергии и теплоносителя (1);

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (2);

Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (3);

Строительная климатология (4).

Для удобства литература пронумерована. Далее соответствующая документация будет обозначаться сокращенно (например, Д3).

Исходные данные. Предварительные подсчеты

Рассмотрим расчет теплопотерь на примере административного здания города Омск. Высота здания – 9 метров. Объем здания по внешнему периметру – 8560 кубических метров.

В Таблице 3.1 – Климатические параметры холодного периода года (Д4) напротив соответствующего города находим 5-ую графу, температуру воздуха наиболее холодной пятидневки. Для Омска данный показатель равен – 37оС.

В 20-й графе этой же таблицы находим скорость ветра данного города. Данный показатель составляет 2,8 м/с.

В пункте 1.2 (Д1) находим Таблицу 2, поправочный коэффициент а для жилых помещений. В таблице представлены коэффициенты температуры шагом 5 градусов, соответственно есть данные температуры — 35 оС (коэффициент 0,95), — 40 оС (коэффициент 0,9). Рассчитываем методом интерполяции коэффициент нашей температуры — 37 оС, получаем – 0,93.

Далее п.3 (Д3) находим Классификацию помещений и определяем категорию анализируемого помещения. Поскольку речь идет об административном здании, ему присваивается категория 3в (пространство пребывания большого количества людей без верхней одежды в положении стоя).

Таблица 3 (Д3) Допустимые, достаточные значения увлажненности воздуха, силы ветра, температурного режима гражданских помещений – находим показатель Температура (оптимальная) для нашего типа здания (3в). Показатель составляет 18-20 градусов. Выбираем наименьшую границу 18оС.

Таблице 4 (Д1) Удельный показатель тепла культурно-образовательных, административных, лечебных зданий – находим соответствующий коэффициент, исходя из объема здания. Данный случай до 10 000 м3. Коэффициент составляет 0,38.

Все данные подготовлены:

g – 9,8 м/с2;

L – 9 м;

wp – 2,8 м/с;

а –0,93;

V – 8560 м3;

qот – 0,38;

tв – 18оС;

tнр – — 37оС;

Кир – необходимо рассчитать.

Далее можно просто подставить цифры формулы.

Итоговый расчет

Сначала рассчитываем коэффициент инфильтрации:

273 + (-37)

Кир = 10-2 √ = 0,4

273 + 18

Qот = 0,93*8560*0,38*(18 – (-37))*(1 + 0,4)*10-6 Гкал/час = 232933 *10-6 Гкал/час = 0,232933 Гкал/час

Для большего понимания, посмотрите данное видео:

Расчет теплопотерь

Вот как следует производить вычисления:

Теплопотери через ограждающие конструкции

Для каждого материала, входящего в состав ограждающих конструкций, в справочнике или предоставленном производителем паспорте находим значение коэффициента теплопроводности Кт (единица измерения — Вт/м*градус).

Для каждого слоя ограждающих конструкций определяем термическое сопротивление по формуле: R = S/Кт, где S – толщина данного слоя, м.

Для многослойных конструкций сопротивления всех слоев нужно сложить.

Определяем теплопотери для каждой конструкции по формуле Q = (A / R) *dT,

Где:

- А — площадь ограждающей конструкции, кв. м;

- dT — разность наружной и внутренней температур.

- dT следует определять для самой холодной пятидневки.

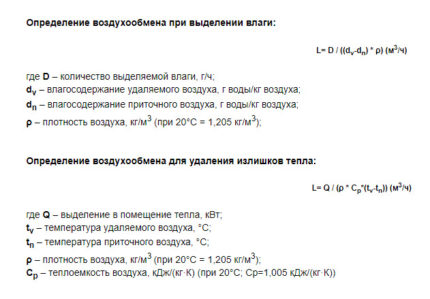

Теплопотери через вентиляцию

Для этой части расчета необходимо знать кратность воздухообмена.

В жилых зданиях, возведенных по отечественным стандартам (стены являются паропроницаемыми), она равна единице, то есть за час должен обновиться весь объем воздуха в помещении.

В домах, построенных по европейской технологии (стандарт DIN), при которой стены изнутри застилаются пароизоляцией, кратность воздухообмена приходится увеличивать до 2-х. То есть за час воздух в помещении должен обновиться дважды.

Теплопотери через вентиляцию определим по формуле:

Qв = (V*Кв / 3600) * р * с * dT,

Где

- V — объем помещения, куб. м;

- Кв — кратность воздухообмена;

- Р — плотность воздуха, принимается равной 1,2047 кг/куб. м;

- С — удельная теплоемкость воздуха, принимается равной 1005 Дж/кг*С.

Приведенный расчет позволяет определить мощность, которую должен иметь теплогенератор системы отопления. Если она оказалась слишком высокой, можно сделать следующее:

- понизить требования к уровню комфорта, то есть установить желаемую температуру в наиболее холодный период на минимальной отметке, допустим, в 18 градусов;

- на период сильных холодов понизить кратность воздухообмена: минимально допустимая производительность приточной вентиляции составляет 7 куб. м/ч на каждого обитателя дома;

- предусмотреть организацию приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором.

Заметим, что рекуператор полезен не только зимой, но и летом: в жару он позволяет сэкономить произведенный кондиционером холод, хотя и работает в это время не столь эффективно, как в мороз.

Правильнее всего при проектировании дома выполнить зонирование, то есть назначить для каждого помещения свою температуру исходя из требуемого комфорта. К примеру, в детской или комнате пожилого человека следует обеспечить температуру порядка 25-ти градусов, тогда как для гостиной будет достаточно и 22-х. На лестничной площадке или в помещении, где жильцы появляются редко либо имеются источники тепловыделения, расчетную температуру можно вообще ограничить 18-ю градусами.

Очевидно, что цифры, полученные в данном расчете, актуальны только для очень короткого периода — самой холодной пятидневки. Чтобы определить общий объем энергозатрат за холодный сезон, параметр dT нужно вычислять с учетом не самой низкой, а средней температуры. Затем нужно выполнить следующее действие:

W = ((Q + Qв) * 24 * N)/1000,

Где:

- W — количество энергии, требующейся для восполнения теплопотерь через ограждающие конструкции и вентиляцию, кВт*ч;

- N — количество дней в отопительном сезоне.

Однако, данный расчет окажется неполным, если не будут учтены потери тепла в канализационную систему.

Теплопотери через канализацию

Для приема гигиенических процедур и мытья посуды жильцы дома греют воду и произведенное тепло уходит в канализационную трубу.

Но в данной части расчета следует учитывать не только прямой нагрев воды, но и косвенный — отбор тепла осуществляет вода в бачке и сифоне унитаза, которая также сбрасывается в канализацию.

Исходя из этого, средняя температура нагрева воды принимается равной всего 30-ти градусам. Теплопотери через канализацию рассчитываем по следующей формуле:

Qк = (Vв * T * р * с * dT) / 3 600 000,

Где:

- Vв — месячный объем потребления воды без разделения на горячую и холодную, куб. м/мес.;

- Р — плотность воды, принимаем р = 1000 кг/куб. м;

- С — теплоемкость воды, принимаем с = 4183 Дж/кг*С;

- dT — разность температур. Учитывая, что вода на входе зимой имеет температуру около +7 градусов, а среднюю температуру нагретой воды мы условились считать равной 30-ти градусам, следует принимать dT = 23 градуса.

- 3 600 000 — количество джоулей (Дж) в 1-м кВт*ч.

Месторасположение окон и потери тепла через них

Оконное стекло почти полностью прозрачно для солнечного тепла, но не прозрачно для «чёрных» источников излучения (с температурой ниже 230 градусов).

Намного больше тепла проходит через стекло снаружи, чем может пройти изнутри. Такая односторонняя проводимость может приводить к тому, что зимой отопление помещений с солнечной стороны может не потребовать значительных трат. Летом же получаем, наоборот, перегрев комнат, отчего возникает необходимость в охлаждении помещений.

Наименьшее поступление света бывает с северной, северо-восточной и северо-западной сторон.

Вывод: учитывать расположение окон и их влияние на климат в доме нужно на стадии проектирования дома. В противном случае остаётся лишь «бороться» с помощью жалюзей, плёнок на стёклах, реставрации старых рам или замены их на новые, утепления откосов и прочих мероприятий, о которых в следующих статьях.

Перед тем, как начать строить дом, нужно купить проект дома – так говорят архитекторы. Надо купить услуги профессионалов – так говорят строители. Необходимо купить качественные строительные материалы – так говорят продавцы и производители стройматериалов и утеплителей.

И вы знаете, в чем-то они все немножечко правы. Однако никто кроме вас не будет настолько заинтересован в вашем жилье, чтобы учесть все моменты и свести воедино все вопросы по его строительству.

Один из самых важных вопросов, которые стоит решить на этапе планирования строительства, это теплопотери дома. От расчета теплопотерь будут зависеть и проект дома, и его строительство и то, какие стройматериалы и утеплители вы будете закупать.

Не бывает домов с нулевыми теплопотерями. Для этого дом должен был бы плыть в вакууме со стенами в 100 метров высокоэффективного утеплителя. Мы живем не в вакууме, и вкладываться в 100 метров утеплителя не хотим. А значит, у нашего дома будут теплопотери. Пусть будут, лишь бы они были разумными.

Посмотрим, какие теплопотери можно считать разумными, и куда уходит тепло из дома в холодный период года.

Расчет затрат на отопление

Хорошая отопительная система требует достаточно больших финансовых вложений. Основные расходы связаны с:

- Оборудование отопительной системы. В него входят котел, насос, радиаторы и материал для разводки.

- Установка обогревательной системы.

- Затраты на топливо. Количество потраченных денег зависит от выбранного вами топлива.

- Поддержка оборудования в рабочем состояние.

При расчете затрат нужно учитывать удельную теплоту сгорания. Рассчитайте путем деления теплопотери за сезон на теплотворность сырьевого продукта и получите количество использованного топлива. Умножьте на стоимость за единицу измерения.

Еще один метод подсчета — это расход кВт в час. На дом, площадью 120 м2 потребляется 12 кВт теплоэнергии. В месяц выходит 8640 кВт. Способ подходит для пользователей газа и электричества

Способы оценки теплопотерь дома

Примерные места утечек определяют съемкой термографической карты с помощью специализированного оборудования. Для действующего строения и нового дома можно сделать расчет. Профессионалы применяют сложные методики вычислений с учетом особенностей конвекционного нагрева, других факторов. Как правило, вполне достаточно использовать упрощенный калькулятор теплопотерь на специализированном сайте online.

Типовые методики расчета:

- по усредненным значениям для конкретного региона;

- суммирование теплопотерь основных элементов (стен, полов, кровли) с добавлением данных по дверным и оконным блокам, вентиляции;

- вычисление параметров каждого помещения.

Инфильтрация воздуха или вентиляция зданий

Все здания в особенности жилые имеют свойство «дышать», то есть проветриваться различными способами. Это обусловлено созданием разряженного воздуха в помещениях за счет устройства вытяжных каналов в конструкциях дома либо дымоходов. Как известно, вентиляционные каналы создаются в зонах с повышенными выделениями загрязнений, таких как, кухни, ванные комнаты и санузлы.

То есть при правильном воздухообмене приточный воздух поступает в помещение через окно, вентиляционный клапан или приточную решетку и удаляется в кухнях и санузлах.

При расчете теплопотерь знания имеет принципиальное значение, какой способ вентиляции жилых помещений будет выбран:

- Устройство механической вентиляции с подогревом приточного воздуха.

- Инфильтрация — неорганизованный воздухообмен через неплотности в стенах, при открывании окон или при использовании заранее установленных воздушных клапанов в конструкции стен или оконных стеклопакетах.

В случае применения в жилом здании сбалансированной системы вентиляции (когда объем приточного воздуха больше или равен вытяжному, то есть исключаются любые прорывания холодного воздуха в жилые помещения) воздух, поступающий в жилые помещения, предварительно прогревается в вентиляционной установке. При этом мощность, необходимая для нагрева вентиляции, учитывается в расчете мощности котельного оборудования.

Расчет вентиляционной тепловой нагрузки производится по формуле:

Qвент= c*p*L*(t1-t2) где, Q – количество тепла, необходимое для нагрева приточного воздуха, Вт; с – теплоемкость воздуха, Дж/кг*град p - плотность воздуха, кг/м3 L – расход приточного воздуха, м3/час t1 и t2 – начальная и конечная температуры воздуха, град.

Если в жилых помещениях отсутствует организованный воздухообмен, то при расчете теплопотерь здания производится учет тепла, затрачиваемого системой отопления на нагрев инфильтрационного воздуха. При этом обогрев воздуха, поступающего в помещения осуществляется радиаторами систем отопления, то есть учитывается в их тепловой нагрузке.

Если в помещениях установлены герметичные стеклопакеты без встроенных воздушных клапанов, то потери тепла на нагрев воздуха, тем не менее учитываются. Это обусловлено тем, что в случае кратковременного проветривания, поступивший холодный воздух все равно требуется нагревать.

Для более комфортной вентиляции встраивается приточный стеновой клапан.

Учет количества инфильтрационной тепловой энергии производится по нескольким методикам, а в тепловом балансе здания в расчет принимается наибольшее из значений.

Например, количество тепла на нагрев воздуха, проникающего в помещения для компенсации естественной вытяжки, определяется по формуле:

Qинф=0,28*L*p*c*(tнар-tпом), где, с – теплоемкость воздуха, Дж/кг*град p - плотность воздуха, кг/м? tнар – температура наружного воздуха, град, tпом – расчетная температура помещения, град, L – количество инфильтрационного воздуха, м?/час.

Количество воздуха, поступающего в зимний период в жилые помещения, как правило, обусловлено работой естественных вытяжных систем, поэтому в одном случае принимается равным объему вытягиваемого воздуха.

Количество вытяжки в жилых помещениях определяется согласно СНиП 41-01-2003 по нормативным показателям удаления воздуха от плит и санитарных приборов.

- От кухонной плиты – электрической 60 м?/час или газовой 90 м?/час;

- Из ванны и санузлов по 25 м?/час

Во втором случае данный показатель инфильтрации определяется исходя из санитарной нормы свежего наружного воздуха, который должен поступать в помещение для обеспечения оптимального и качественного состава воздушной среды в жилых помещениях. Этот показатель определяется по удельной характеристике: 3 м?/час на 1м? жилой площади.

За расчетное значение принимается наибольший расход воздуха и соответственно большее количество теплопотерь на инфильтрацию.

Этапы расчета

Рассчитать параметры отопления дома необходимо в несколько этапов:

- расчет теплопотерь дома;

- подбор температурного режима;

- подбор отопительных радиаторов по мощности;

- гидравлический расчет системы;

- выбор котла.

Таблица поможет вам понять, какой мощности радиатор нужен для вашего помещения.

Расчет теплопотерь

Теплотехническая часть расчета выполняется на базе следующих исходных данных:

- удельная теплопроводность всех материалов, используемых при строительстве частного дома;

- геометрические размеры всех элементов здания.

Тепловая нагрузка на отопительную систему в данном случае определяется по формуле: Мк = 1,2 х Тп, где

Тп — суммарные теплопотери постройки;

Мк — мощность котла;

1,2 — коэффициент запаса (20%).

При индивидуальной застройке расчет отопления можно произвести по упрощенной методике: суммарную площадь помещений (включая коридоры и прочие нежилые помещения) умножить на удельную климатическую мощность, и полученное произведение разделить на 10.

Значение удельной климатической мощности зависит от места строительства и равняется:

- для центральных районов России — 1,2 — 1,5 кВт;

- для юга страны — 0,7 — 0,9 кВт;

- для севера — 1,5 — 2,0 кВт.

Упрощенная методика позволяет рассчитать отопление, не прибегая к дорогостоящей помощи проектных организаций.

Температурный режим и подбор радиаторов

Режим определяется исходя из температуры теплоносителя (чаще всего им является вода) на выходе из отопительного котла, воды, возвращенной в котел, а также температуры воздуха внутри помещений.

Оптимальным режимом, согласно европейским нормам, является соотношение 75/65/20.

Для подбора отопительных радиаторов до их монтажа следует предварительно рассчитать объем каждого помещения. Для каждого региона нашей страны установлено необходимое количество тепловой энергии на один кубометр помещения. Например, для европейской части страны этот показатель равен 40 Вт.

Для определения количества тепла для конкретного помещения, надо ее удельную величину умножить на кубатуру и полученный результат увеличить на 20% (умножить на 1,2). На основании полученной цифры рассчитывается необходимое количество отопительных приборов. Производитель указывает их мощность.

К примеру, каждое ребро стандартного алюминиевого радиатора имеет мощность 150 Вт (при температуре теплоносителя 70°С). Чтобы определить нужное количество радиаторов, надо величину необходимой тепловой энергии разделить на мощность одного отопительного элемента.

Гидравлический расчет

Для гидравлического расчета существуют специальные программы.

Одним из затратных этапов строительства является монтаж трубопровода. Гидравлический расчет системы отопления частного дома нужен для определения диаметров труб, объема расширительного бака и правильного подбора циркуляционного насоса. Результатом гидравлического расчета являются следующие параметры:

- Расход теплоносителя в целом;

- Потери напора теплового носителя в системе;

- Потери напора от насоса (котла) до каждого отопительного прибора.

Как определить расход теплоносителя? Для этого необходимо перемножить его удельную теплоемкость (для воды этот показатель равен 4,19 кДж/кг*град.С) и разность температур на выходе и входе, затем суммарную мощность системы отопления разделить на полученный результат.

Диаметр трубы подбирается исходя из следующего условия: скорость воды в трубопроводе не должна превышать 1,5 м/с. В противном случае система будет шуметь. Но есть и ограничение нижнего предела скорости — 0,25 м/с. Монтаж трубопровода требует оценки данных параметров.

Если этим условием пренебречь, то может произойти завоздушивание труб. При правильно подобранных сечениях для функционирования системы отопления бывает достаточно циркуляционного насоса, встроенного в котел.

Потери напора для каждого участка рассчитываются как произведение удельной потери на трение (указывается производителем труб) и длины участка трубопровода. В заводских характеристиках они также указываются для каждого фитинга.

Выбор котла и немного экономики

Котел выбирается в зависимости от степени доступности того или иного вида топлива. Если к дому подведен газ, нет смысла приобретать твердотопливный или электрический. Если нужна организация горячего водоснабжения, то котел выбирают не по мощности отопления: в таких случаях выбирают монтаж двухконтурных устройств мощностью не менее 23 кВт. При меньшей производительности они обеспечат лишь одну точку водоразбора.

Более точная формула расчета

Таблица коэффициентов рассеивания тепла.

Формула приведенная выше подходит для типовых зданий. В случае если в помещении потолки выше 3-х метров, данный метод расчета использовать не стоит.

Для вычисления мощности понадобятся:

- Статистические данные.

- Рулетка.

- Генплан.

- Калькулятор.

- Таблица коэффициентов рассеивания.

Этот расчет даст более точные результаты. Первым делом нужно вычислить объем обогреваемого здания. Сделать это можно при помощи самой обычной рулетки, или же внимательно ознакомившись с генпланом. Вторая величина, которая нужна для вычисления – разница температур. Нужно воспользоваться статистическими данными по региону. Рассчитывается данная величина следующим образом:

Разница температур = требуемая температура в помещении – минимальная температура на улице.

Таблица по выбору мощности котла отопления с учетом площади дома.

В данном методе еще учитывается коэффициент рассеивания. Его можно вычислить при помощи специальной таблицы. В случае если в доме плохая теплоизоляция, то данный коэффициент равен 3-4. Его берут для упрощенных деревянных конструкций или конструкций, которые сделаны из гофрированных металлических листов.

При низкой теплоизоляции коэффициент рассеивания равняется 2-2,9. Используют данное значение при упрощенной конструкции здания, когда используется одинарная кирпичная кладка или применяется простая конструкция окон и крыши. Так же эту величину стоит выбрать в том случае, если окна имеют один стеклопакет.

Средняя степень теплоизоляции позволяет использовать в качестве этого числа коэффициенты от 1-го до 2-х. К этой категории относятся дома, которые имеют небольшое количество окон и дверей, двойную кирпичную кладку и крышу, которая имеет стандартную кровлю.

Высокая степень теплоизоляции у строений которые имеют улучшенную конструкцию, двойной слой утеплителя, окна со сдвоенными рамами, высокий уровень пола и утепленную крышу. В таком случае коэффициент рассеивания принимает значения от 0,5 до 1. Именно эти величины нужно включить в расчет.

В итоге, при подстановке всех требуемых значений формула расчета мощности газового котла выглядит таким образом:

Мощность = объем помещения * разницу температур * рассеивание/ 860.

Дифференцированные схемы расчёта

Расчет трансформатора

Для правильных вычислений надо учитывать специфику типовых компонентов строений. Потери в стенах рассчитывают по общей площади с учетом сопротивления (теплового) каждого слоя. Внутри помещений поддерживают необходимую температуру. Проверяют несколько контрольных точек с учетом изменения сезонных, дневных и ночных внешних условий. Одновременно оценивают размещение точки росы. Следует не забывать о существенном влиянии ветровых нагрузок, особенностях режима проветривания. Над перекрытиями находятся верхние этажи, чердак. Соответственно, при общем одинаковом подходе некоторые негативные внешние воздействия можно исключить.

К сведению. Специалисты рекомендуют делать небольшой запас (добавить ≈10%) при выборе уровня влажности и температуры в комнате. Такой подход поможет учесть экстремальные условия (потребности) в процессе эксплуатации.

Расчетные параметры для оконных (дверных) блоков приводят производители в сопроводительной документации. Для повышения точности следует учитывать изоляционные характеристики откосов, узлов примыкания рам к стенам.

Пол в центральной части теплее, по сравнению с периметром. Влияние оказывают вентилируемый подвал, дополнительная изоляция фундамента. Применяют зонирование, которое учитывает особенности отдельных площадей.

Расчет теплопотерь дома — считаем сами правильно!

Расчет отопления частного дома можно сделать самостоятельно, проведя некоторые замеры и подставив свои значения в нужные формулы. Расскажем, как это делается.

Вычисляем теплопотери дома

От расчета теплопотерь дома зависит несколько критических параметров системы отопления и в первую очередь – мощность котла.

Последовательность расчета следующая:

Вычисляем и записываем в столбик площадь окон, дверей, наружных стен, пола, перекрытия каждой комнаты. Напротив каждого значения записываем коэффициент теплопроводности материалов, из которых построен наш дом.

Если вы не нашли нужный материал в приведенной таблице, то посмотрите в расширенной версии таблицы, которая так и называется – коэффициенты теплопроводности материалов (скоро на нашем сайте). Далее, по ниже приведенной формуле вычисляем потери тепла каждого элемента конструкции нашего дома.

ΔT — разница температур внутри и снаружи помещения для самых холодных дней °C

R — значение теплосопротивления конструкции, м2·°C/Вт

λ — коэффициент теплопроводности (см. таблицу по материалам).

Суммируем теплосопротивление всех слоев. Т.е. для стен учитывается и штукатурка и материал стен и наружное утепление (если есть).

Складываем все Q для окон, дверей, наружных стен, пола, перекрытия

К полученной сумме добавляем 10-40% вентиляционных потерь. Их тоже можно вычислить по формуле, но при хороших окнах и умеренном проветривании, смело можно ставить 10%.

Результат делим на общую площадь дома. Именно общую, т.к. косвенно тепло будет тратиться и на коридоры, где радиаторов нет. Вычисленная величина удельных теплопотерь может колебаться в пределах 50-150 Вт/м2. Самые высокие потери тепла у комнат верхних этажей, самые низкие у средних.

После окончания монтажных работ, проведите тепловизионный контроль стен, потолков и других элементов конструкции, чтобы убедиться, что нигде нет утечек тепла.

Приведенная ниже таблица поможет точнее определиться с показателями материалов.

Определяемся с температурным режимом

Этот этап напрямую связан с выбором котла и способом отопления помещений. Если предполагается установка «теплых полов», возможно, лучшее решение – конденсационный котел и низкотемпературный режим 55С на подаче и 45С в «обратке». Такой режим обеспечивает максимальный кпд котла и соответственно, наилучшую экономию газа. В будущем, при желании использовать высокотехнологичные способы обогрева, (тепловой насос, солнечные коллекторы) не придется переделывать систему отопления под новое оборудование, т.к. оно рассчитано именно на низкотемпературные режимы. Дополнительные плюсы – не пересушивается воздух в помещении, интенсивность конвекционных потоков ниже, меньше собирается пыли.

В случае выбора традиционного котла, температурный режим лучше выбрать максимально приближенным к европейским нормам 75С – на выходе из котла, 65С – обратная подача, 20С — температура помещения. Такой режим предусмотрен в настройках почти всех импортных котлов. Кроме выбора котла, температурный режим влияет на расчет мощности радиаторов.

Подбор мощности радиаторов

Для расчета радиаторов отопления частного дома материал изделия не играет роли. Это дело вкуса хозяина дома. Важна только указанная в паспорте изделия мощность радиатора. Часто производители указывают завышенные показатели, поэтому результат вычислений будем округлять в большую сторону. Расчет производится для каждой комнаты отдельно. Несколько упрощая расчеты для помещения с потолками 2,7 м, приведем простую формулу:

Где К — искомое количество секций радиатора

P – мощность, указанная в паспорте изделия

Пример вычисления: Для комнаты площадью 30 м2 и мощности одной секции 180 Вт получаем: K= 30 х 100/180

K=16,67 округленно 17 секций

Тот же расчет можно применить для чугунных батарей, принимая что

1 ребро(60 см) = 1 секция.

Гидравлический расчет системы отопления

Смысл этого расчета – правильно выбрать диаметр труб и характеристики циркуляционного насоса. Из-за сложности расчетных формул, для частного дома проще выбрать параметры труб по таблице.

Здесь приведена суммарная мощность радиаторов, для которых труба подает тепло.